CCS und CCU vermehrt im Fokus aktueller Klimadiskussionen

Klaudia Maghis, 01.02.2024

Die Debatte rund um Carbon Capture Storage (CCS) und Carbon Capture Utilization (CCU) hat durch die vergangene Klimakonferenz COP28 erstmals international Fahrt aufgenommen. Doch wie wird die Technologie von führenden Klimaforschern eingeschätzt und welche Potenziale birgt sie in der Praxis?

„Die Kapazität der CO2-Abscheidung und -Speicherung (CCS) muss um den Faktor 30 wachsen, um die Netto-Null-Ziele zu erreichen, da erneuerbare Energien allein den Bedarf von hard-to-abate-Sektoren nicht decken können“, so der Klimabeauftragte der VAE und Präsident des UN-Klimagipfels Cop 28, Sultan al-Jaber, bei der Klimakonferenz in Dubai im Oktober 2023.

Carbon Capture Storage (CCS) stellt die Abscheidung und Speicherung von CO2in geologischen Formationen dar, während Carbon Capture Utilization (CCU) die Abscheidung und Nutzung von CO2bezeichnet. Wie die Technologie funktioniert, das erklärt Professor Ott von der Montan-Universität im Perspektiven-Artikel zur geologischen Speicherung von CO2.

Eine klimapolitische Einordnung der Technologie

Auch wenn die Debatte um CCS erstmals in der breiten Öffentlichkeit geführt wird, so findet die Technologie seit Jahrzehnten in der Ölförderung Anwendung und wurde bereits in verschiedenen regulatorischen Rahmenwerken aufgenommen. So haben die Vereinten Nationen mit dem London Protocol im Jahr 2009 den grenzüberschreitenden Transport und die Speicherung von CO2 unter dem Meer geregelt, das bislang jedoch nur von acht Staaten ratifiziert wurde. Im selben Jahr hat die Europäische Union die CCS-Richtlinie ausgegeben, die auf EU-Ebene Rahmenbedingungen für den CO2-Transport und die Speicherung in unterirdischen Lagerstätten vorgibt.

Der Weltklimarat (IPPC – Intergovernmental Panel for Climate Change) hat bereits 2005 CCS als eine Maßnahme im Kampf gegen den Klimawandel angeführt und im aktuellen Bericht 2023 festgehalten, dass ohne CCS-Maßnahmen das Net Zero CO2-Ziel für Energiesysteme nicht mehr erreichbar wäre (siehe dazu: „Summary for policy makers“ auf Seite 28). Auch in den jüngsten Empfehlungen des Europäischen Wissenschaftlichen Beirats zum Klimawandel (ESABCC) findet sich CCS als eine von 13 Vorschlägen, wie man die EU-Klimaneutralität bis 2050 doch noch erreichen könnte.

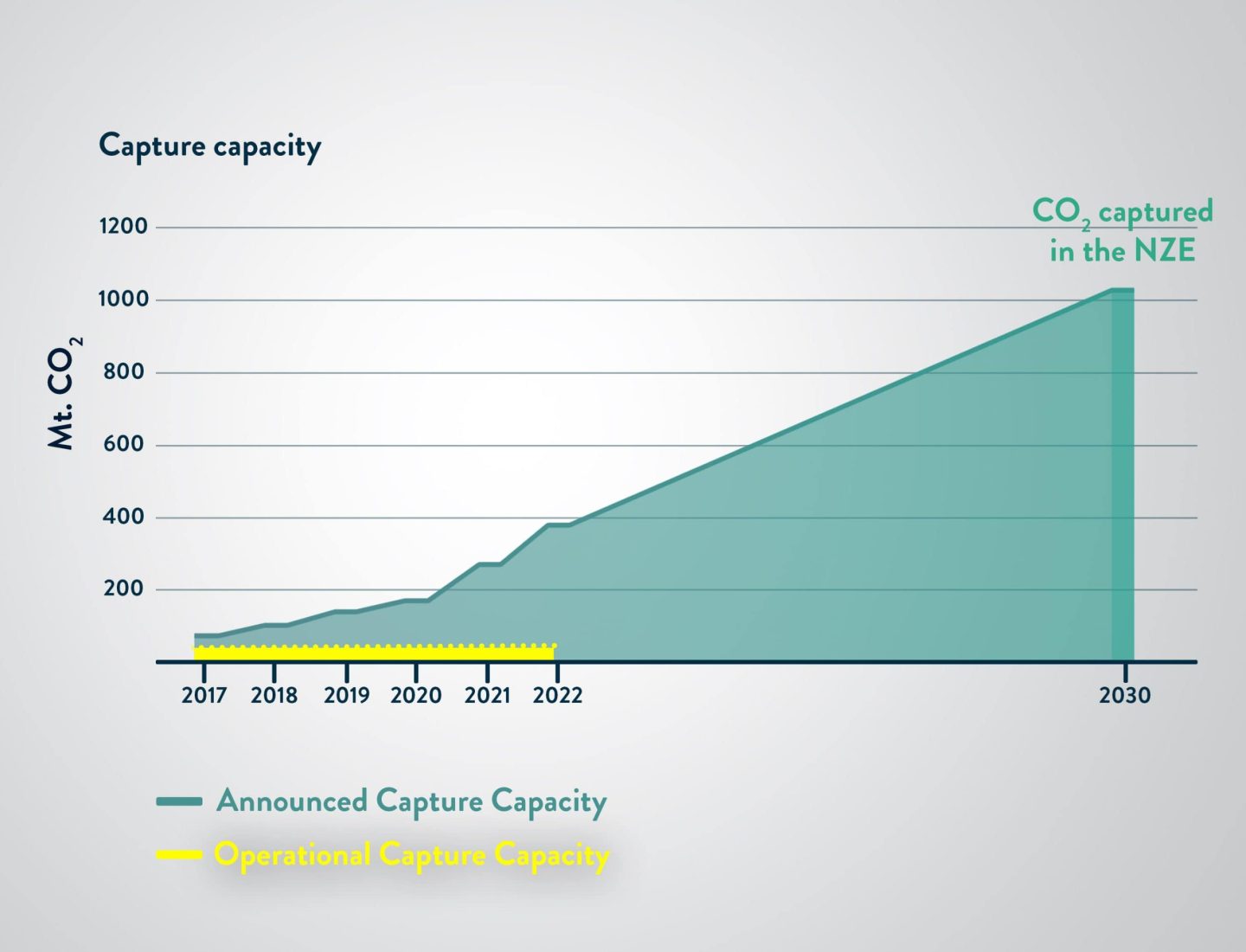

Die aktuell vorhandenen CO2-Abscheidungsanlagen fangen in etwa 45 Millionen Tonnen CO2 jährlich ein (zum Vergleich: weltweit wurden im Jahr 2022 rund 37 Milliarden Tonnen CO2 ausgestoßen). Geplante und verfügbare Anlagen sollen bis 2030 insgesamt rund 400 Millionen Tonnen CO2 abscheiden. Die internationale Agentur für Energie (IEA) hat in ihrem „Net Zero Emissions Szenario by 2050“ (NZE) berechnet, dass ab 2030 eine Abscheidungskapazität von etwa einer Milliarde Tonnen CO2 jährlich erforderlich sein wird, um das globale Energiesystem auf Netto-Null-Emissionen zu bekommen. Damit entsteht im Vergleich zu den verfügbaren und geplanten Kapazitäten eine Ziellücke von knapp 600 Millionen Tonnen CO2 jährlicher

Doch warum stockt der Ausbau? Dafür gibt es mehrere Gründe: Der Bau von CCS- und CCU-Anlagen ist kostenintensiv, da man für den Transport und die Speicherung eine entsprechende Infrastruktur bereitstellen muss. Zudem herrscht aufgrund der global unterschiedlichen Bestimmungen und dem volatilen regulatorischen Umfeld sehr viel Unsicherheit. Unsicherheit und Skepsis, die sich auch durch weite Teile der Politik und Zivilgesellschaft zieht, da die Technologie bisher nur in geringem Ausmaß erprobt wurde. Folglich sehen sich Unternehmen, die CCS-Ambitionen verfolgen, mit Vorurteilen konfrontiert, und das, obwohl man sich auf wissenschaftlicher Ebene grundsätzlich darüber einig ist, Technologien wie eine CCS eben dort zu benötigen, wo es aktuell noch keine nicht-fossilen Alternativen gibt (siehe dazu: ESABCC-Report Towards EU climate neutrality, Key recommendation 10 – The deployment of carbon capture and utilisation/storage (CCU/CCS), hydrogen, and bioenergy should be targeted towards activities with no or limited alternative mitigation options).

Natürlich soll das Ziel in erster Linie sein, fossile Energieträger zu vermeiden und erneuerbare Energien auszubauen. Trotzdem braucht es für das Abscheiden von CO2 Rahmenbedingungen, wie zuletzt auch der renommierte Forscher Karl Steininger vom Wegener Center an der Universität Graz reklamierte (siehe dazu auch CCCA-Papier zu THG Budget). In diesem Zusammenhang sind auch die aktuellen Evaluierungen der österreichischen Bundesregierung zu sehen. Im Bundesministerium für Finanzen wurde etwa eine entsprechende internationale und nationale Expertenrunde eingeladen, um sich dem Thema aus diversen Perspektiven zu widmen und im Bundesministerium für Klimaschutz wird CCS als „eine Klimaschutzmaßnahme“ bezeichnet, „die nur bei Aktivitäten eingesetzt werden soll, die auf andere Art und Weise nicht klimaneutral betrieben werden können.“

Anwendungsbereiche in Österreich

In manchen Industriebranchen ist CO2 ein Hauptbestandteil des Produktionsprozesses, wodurch sich CO2-Emissionen nicht verhindern oder nur schwer reduzieren lassen – diese Sektoren werden als „hard-to-abate“ bezeichnet. Besonders hohe CO2-Emissionen fallen dabei prozessbedingt unter anderem in Raffinerien, Stahl- oder Zementwerken an. Von den insgesamt rund 70 Millionen Tonnen CO2-Emissionen, die in Österreich im Jahr 2022 in die Atmosphäre freigesetzt wurden, entfallen knapp 30 Millionen Tonnen CO2 , das ist fast die Hälfte aller CO2 Emissionen, auf die Sektoren Energie und Industrie.

Als größter österreichischer Emittent im Industriebereich gilt die Voest Alpine mit rund 10 Millionen Tonnen CO2-Emissionen gefolgt von Energieunternehmen mit insgesamt rund 6 Millionen Tonnen CO2-Emissionen. Für diese und ähnliche Unternehmen gelten Carbon Capture und Storage beziehungsweise Carbon Capture and Utilization Technologien als Schlüssel zur Dekarbonisierung.

CO2 als Rohstoff in einer kreislauforientierten Wertschöpfungskette

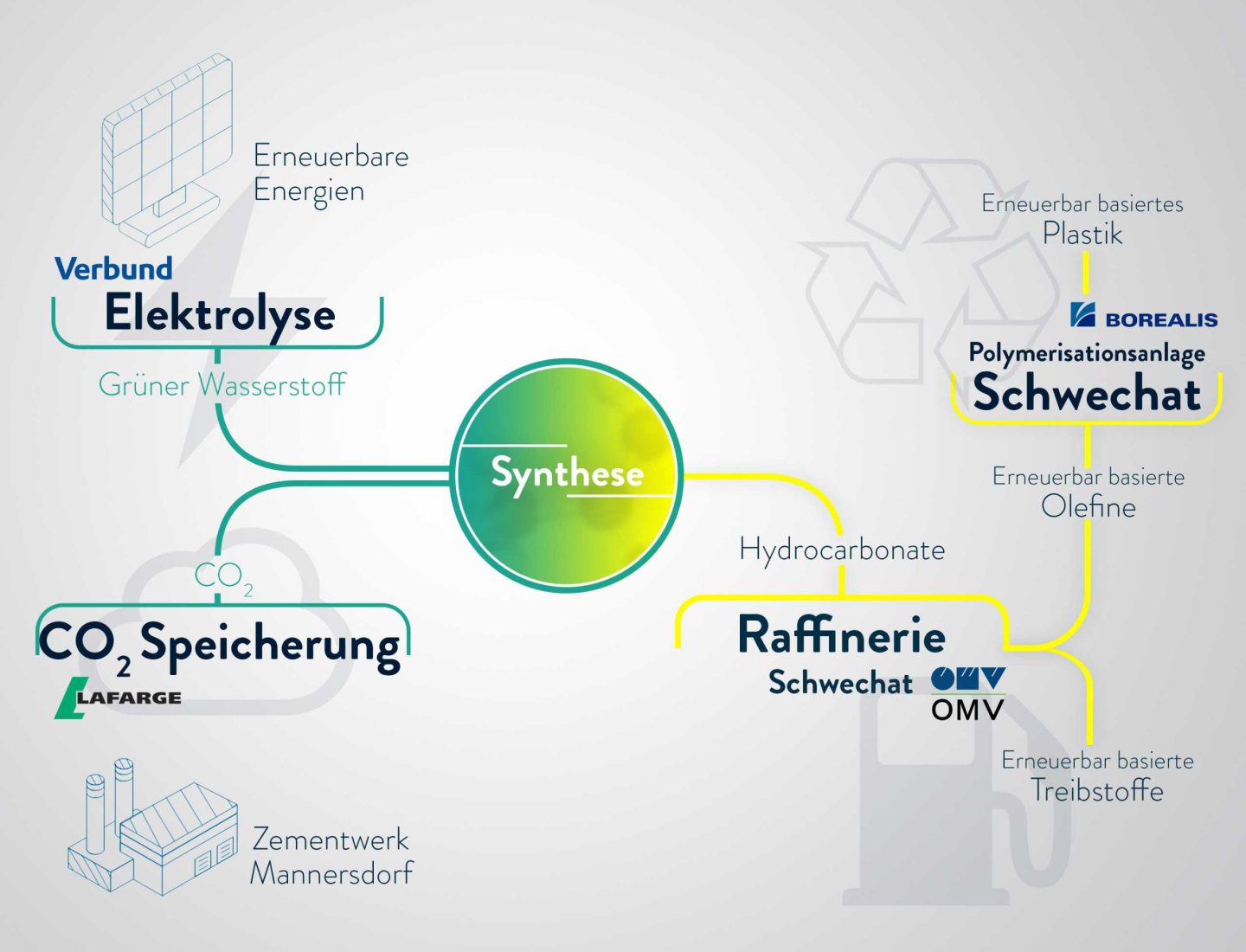

Während die Speicherung von CO2 in Österreich aufgrund regulatorischer Beschränkungen derzeit nicht praktiziert wird, gibt es im Bereich der CO2 Nutzung (CCU) bereits Fortschritte. Ein nennenswertes Pilotprojekt stellt dabei die Zusammenarbeit zwischen Lafarge, OMV, VERBUND und Borealis zur Abscheidung und Nutzung von CO2 dar. Der Zementproduzent Lafarge und die ÖBAG-Beteiligungsunternehmen VERBUND, OMV und dessen Tochterunternehmen Borealis haben bereits im Jahr 2020 eine Absichtserklärung für die Errichtung einer Anlage zur Abscheidung und Nutzung von CO2 bis 2030 unterzeichnet. Das Ziel des Projekts „Carbon2ProductAustria“ (C2PAT) ist in einem ersten Schritt die Abscheidung, sprich das „Einfangen“ von jährlich 700.000 Tonnen CO2 aus der Zementherstellung in Mannersdorf, welches somit nicht in der Atmosphäre freigesetzt wird. In einem weiteren Schritt wird das abgeschiedene CO2 von der OMV zu Kohlenwasserstoffen verarbeitet, wobei Wasserstoff zum Einsatz kommt, der durch den VERBUND in einem Elektrolyseprozess durch Strom aus erneuerbaren Energien erzeugt wird. Die Kohlenwasserstoffe werden schließlich in Produktionsprozessen für die Herstellung von Kraftstoffen sowie für die Erzeugung von Kunststoffen in der Borealis genutzt. Die CO2 Bilanz der Produkte kann aufgrund der eingesetzten Rohstoffe und der erneuerbaren Energie in der Herstellung deutlich reduziert werden. Diese „sektorübergreifende Wertschöpfungskette“ zeigt, dass ausgeschiedenes CO2 als wertvoller Rohstoff weiter genutzt und in einem Kreislauf zu Produkten neu verarbeitet werden kann. Zudem ebnen diese innovativen Lösungen für viele Industrieunternehmen den Weg zur Dekarbonisierung und Klimaneutralität.

Das Ziel des Projekts „Carbon2ProductAustria“ (C2PAT) ist in einem ersten Schritt die Abscheidung, sprich das „Einfangen“ von jährlich 700.000 Tonnen CO2 aus der Zementherstellung in Mannersdorf, welches somit nicht in der Atmosphäre freigesetzt wird. In einem weiteren Schritt wird das abgeschiedene CO2 von der OMV zu Kohlenwasserstoffen verarbeitet, wobei Wasserstoff zum Einsatz kommt, der durch den VERBUND in einem Elektrolyseprozess durch Strom aus erneuerbaren Energien erzeugt wird. Die Kohlenwasserstoffe werden schließlich in Produktionsprozessen für die Herstellung von Kraftstoffen sowie für die Erzeugung von Kunststoffen in der Borealis genutzt. Die CO2 Bilanz der Produkte kann aufgrund der eingesetzten Rohstoffe und der erneuerbaren Energie in der Herstellung deutlich reduziert werden. Diese „sektorübergreifende Wertschöpfungskette“ zeigt, dass ausgeschiedenes CO2 als wertvoller Rohstoff weiter genutzt und in einem Kreislauf zu Produkten neu verarbeitet werden kann. Zudem ebnen diese innovativen Lösungen für viele Industrieunternehmen den Weg zur Dekarbonisierung und Klimaneutralität.

Klaudia Maghis ist als Investment Managerin in der ÖBAG tätig und für den Energiebereich mit den Gesellschaften OMV und VERBUND verantwortlich. Ihre berufliche Laufbahn hat sie im Finanzbereich der OMV gestartet, bevor sie zur Management Beratung Horváth und Partners wechselte und dort ihre Finanz-Expertise in unterschiedlichen Industrien einsetzen und weiterentwickeln konnte.